1760-е,

1770-е

1770-е

А.И. Вишняков,

«Крестьянская пирушка».

Русский музей.

«Крестьянская пирушка».

Русский музей.

Шанс, что предки читающих эти строки были именно крестьянами, крайне велик: согласно статистике второй половины XIX века,

крестьянское сословие составляло 83 процента населения Российской империи. Это был совершенно закрытый от остальных

сословий мир — браки крестьян с мещанами, например, составляли меньше 1 процента. И вплоть

до 1861 года это был крепостной мир. Быть крепостным крестьянином в XVIII веке — это значит быть

полностью зависимым: крестьянин принадлежит своему господину словно вещь и полностью лишен всяких прав. Крепостными

торгуют оптом и в розницу на городских площадях, мужей разлучают с женами, родителей —

с детьми.

Средняя стоимость крестьянина — 90 рублей (жеребец стоит 350). На себя крестьянская семья тратит примерно

3 рубля в год и почти полностью живет натуральным хозяйством.

На своего помещика крестьяне работают как минимум шесть дней в неделю, улучая выходные и праздники, чтобы

поработать на себя; но нередка и семидневная барщина. В ходу телесные наказания, помещик может

засечь крепостного до смерти, и за убийства или увечья своих слуг они почти никогда не несут ответственности.

Специальными указами закреплены права помещика продать крепостного в рекруты, сослать в Сибирь, на каторжные

работы, а указом 1767 года было запрещено подавать челобитные на своих помещиков императору или императрице.

Это мир бесправия и изнурительной физической работы, жизни в тесной курной избе, топившейся по-черному, то есть

без труб, прямо в помещение. Но также и мир праздников и ритуалов, дарящий комфорт спокойствия

и стабильности, — в нем никогда ничего не меняется, кроме времени года.

1810-е

И.В. Лучанинов,

«Благословение ополченца».

Русский музей.

«Благословение ополченца».

Русский музей.

Картина Ивана Лучанинова изображает идеализированную версию ухода крестьянина в ополчение 1812 года. В XIX

веке народное ополчение созывалось трижды: в 1806 году («земское» войско), на войну 1812 года

и во время Крымской войны 1855 года, но в солдаты крестьяне уходили ежегодно. «Забрить

в солдаты» могли любого — все крестьяне подлежали рекрутской повинности. Выбирать, кого из деревни

пошлют в рекруты в этом году, должна была община, но нередко это делал помещик. Это роковое событие

для любого крестьянина могло стать самым важным в жизни: ведь до 1794 года служили пожизненно, а в начале

XIX века — по 25 лет кряду.

Крестьянин навсегда отрывался от родной деревни и переставал быть крестьянином — он становился

солдатом и начинал жить совсем другой жизнью.

В конце этого долгого марафона его, при удаче, могла ждать награда: нижние чины, отслужив, переставали быть крепостными

и получали свободу. Отставные солдаты нередко не возвращались в деревни и оседали в городах,

где устраивались сторожами, дворниками, надзирателями, швейцарами. Вплоть до отмены крепостного права служба в армии —

единственный способ получить личную свободу и главный социальный лифт для крестьянства.

1878

И.Е. Репин,

«Две женские фигуры (Обнимающиеся крестьянки)».

Русский музей.

«Две женские фигуры (Обнимающиеся крестьянки)».

Русский музей.

Жизнь крестьянки в конце XIX века уже не так беспросветна, как еще 50 лет до этого. По крайней мере,

ее уже не могут продать или проиграть в карты. Жизнь ее по-прежнему определяется цепочкой чисто

русских определений: от рождения и до замужества она — девка, от замужества до первого

ребенка — молодка; замужняя, но не главная хозяйка в доме — баба. И, наконец,

вершина всего — большуха, хозяйка, императрица большой крестьянской семьи.

Большухой можно стать, когда большаком (главным) становится твой муж, или когда умирает свекровь, или если свекровь уже так

стара и слаба, что добровольно передает жезл правления.

Ведь жизнь большухи тревожна и полна нешуточных физических усилий: чтобы просто испечь хлеб на всю семью, нужно

вручную замесить около 16 килограммов теста. Нужно следить за своими парнями, которые так и норовят

чего-нибудь учудить, искать жениха дочерям и невест сыновьям. На ее попечении — дом, скот,

дети. Главной семьей для нее на всю жизнь становится семья мужа — даже после развода или смерти мужа

она никогда не возвращается в родительский дом.

1914

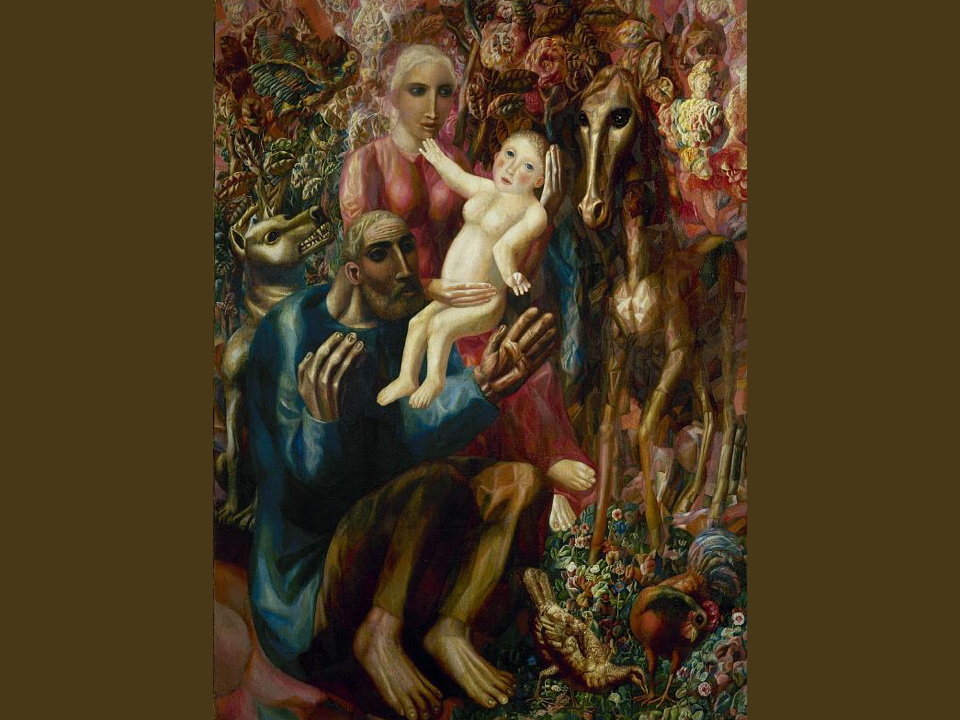

П.Н. Филонов,

«Крестьянская семья».

Русский музей.

«Крестьянская семья».

Русский музей.

Мир крестьянской семьи в России менялся и трансформировался медленнее, чем жизнь остальных сословий.

Структура его была неизменна: большая крестьянская семья жила «двором», из дворов складывалась община деревни.

Главным в семье был мужчина-большак, отвечавший за семью на крестьянском сходе, и его жена, отвечающая

за дом. Все прочие — дети, парни и девки (то есть неженатая молодежь), мужики (женатые мужчины),

молодухи, бабы, старики со старухами — жили под одной крышей одним хозяйством, одной гигантской мета-семьей,

состоящей из нескольких семейств. Можно было жить и в одиночку — одинокий немолодой мужчина

без семьи (например, вернувшийся из армии отставной солдат) назывался бобылем. Но жизнь его была уныла: земли

мало, на солдатскую пенсию не прокормиться, так что бобыли всегда подрабатывали чем-то еще — ловлей ли

рыбы, плетением ли корзин. И только у молодых парней были все шансы круто изменить свою жизнь: уйти

на заработки или на промыслы, стать извозчиком или разносчиком в городе, податься «мальчиком»-помощником

в лавку, а при удаче, может быть, даже открыть свое дело. Некоторые добивались невиданных успехов —

тому примером хотя бы Савва Морозов.

1932

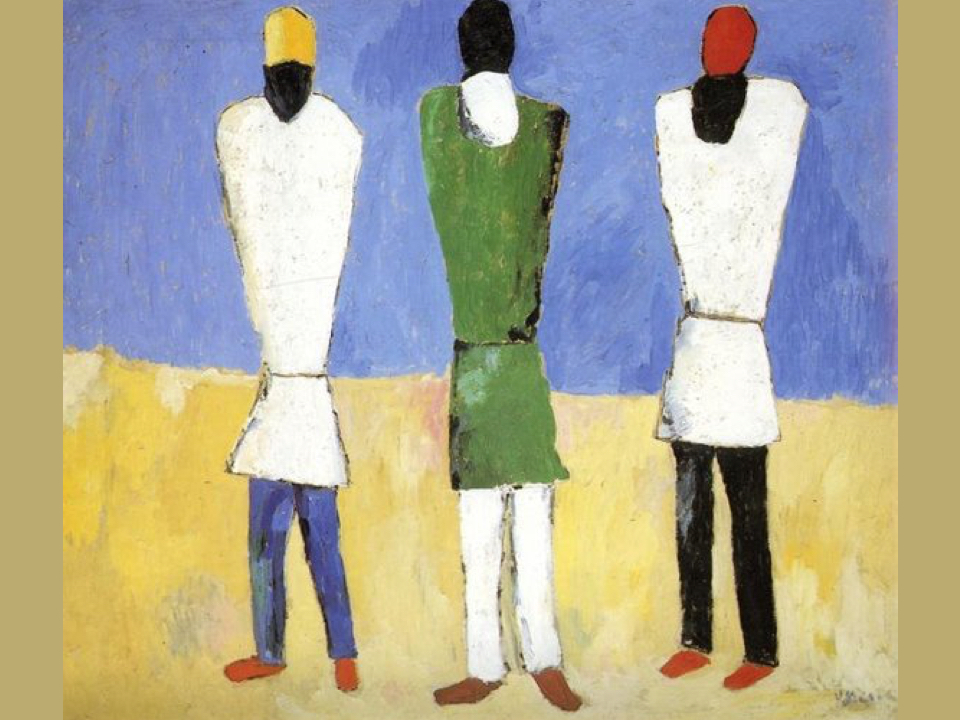

К.С. Малевич,

«Крестьяне».

Русский музей.

«Крестьяне».

Русский музей.

Незыблемый, казалось бы, крестьянский мир, сильно подорванный событиями Первой мировой, после революции рухнул окончательно.

Все, на что мог ориентироваться крестьянин раньше, признано несущественным и вредным.

Собственное крепкое хозяйство — то, к чему стремился любой мужик — теперь называется «кулацким»,

а его владелец подлежит раскулачиванию — высылке в Сибирь или даже расстрелу.

Работать на себя теперь опасно, нужно записываться в «коллективные хозяйства», колхозы. После революции

деньги обесценились, купить на них ничего полезного в хозяйстве — плуга, гвоздей или чая —

невозможно, да и товары пропали, так что хлеб продавать бессмысленно. Но и хранить нельзя —

отберут в рамках продразверстки. Когда лопнет терпение, а семья начнет умирать от голода, можно схватить

ружье и объединить таких же отчаявшихся односельчан, но бунт, почти наверняка, жестоко подавят. К 1930

годам коллективизация примет массовый характер и деваться будет уже совсем некуда: только, опустив голову, отдавать

все имущество — плуг ли, лошадь, корову — в колхоз и идти работать за трудодни.

Многие срываются и тысячами переезжают в города, но вскоре и это станет невозможным —

колхозникам просто перестанут отдавать паспорта.